服务热线

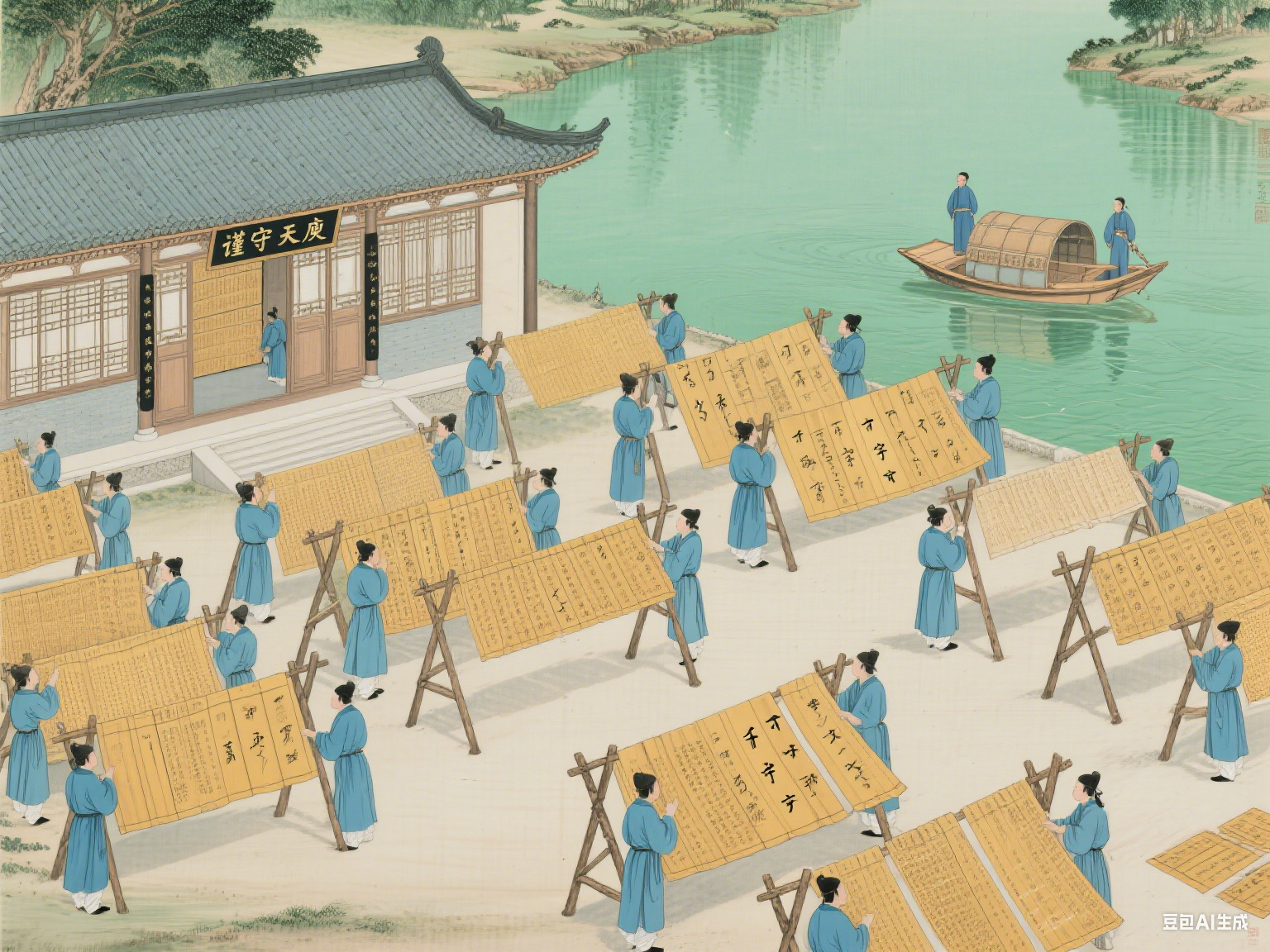

明代永乐年间,玄武湖(时称“后湖”)中的旧洲、新洲等岛屿上,崛起一座特殊建筑群——后湖黄册库。这里存储的并非普通文书,而是关乎大明王朝赋役根基的“黄册”(全国户籍与土地档案),记录着数千万百姓的丁口、田产、赋税数据,是国家征收赋税、派发徭役的唯一依据。正因如此,后湖黄册库从诞生起就不只是“档案库”,而是被赋予“禁区”属性:四面环水的地理隔绝、层层设防的物理屏障、严苛到近乎苛刻的人员管控,让这里成为明代“闲人绝迹、私入者死”的特殊区域。《后湖志》记载,明代百姓“只知后湖有禁地,不知有黄册”,足见其“禁区”形象远胜“档案库”功能。这种“禁区化”设计,本质是明代统治者对“赋役根基安全”的极致守护,也是中国古代档案管理中“安全优先”的极端体现。

一、地理:四面环水的天然隔离带

后湖黄册库选址玄武湖岛,核心是利用湖水构建“无法轻易逾越的天然禁区”,这种地理选择并非偶然,而是精准贴合“档案安全”需求,《后湖志・形胜》与玄武湖地理史料可相互印证:

1.水域隔绝:阻断陆路的“天堑”

玄武湖在明代属“皇家湖泊”,周长约15里,湖水最深处达3丈,且湖岸多为陡壁,无浅滩可涉水登岛——《后湖志》形容其“水阔浪急,非舟楫不能至”。这种水域环境从根本上杜绝了“陆路闯入”:普通人无官方许可,无法获得渡船;即便强行泅渡,湖水的低温(冬季结冰但薄脆易裂)、暗流(湖心有天然漩涡)也足以构成致命威胁。更关键的是,湖面无遮挡,任何靠近岛屿的船只都会被驻守士兵提前发现,形成“远距离预警”,比陆地档案库的“围墙防御”更难突破。

2.岛屿分散:分割管控的“独立单元”

黄册库并非集中于一岛,而是分散在玄武湖中的旧洲、新洲、莲花洲等多个岛屿,各岛之间仅靠“专用渡桥”连接(非固定桥梁,需人工搭建),且渡桥仅在“档案转运、官员核验”时临时架设,平日拆除。这种“岛屿分割”设计,让各岛成为独立的“小禁区”:即便某一岛出现意外(如火灾、闯入),也无法扩散至其他岛屿,最大限度降低风险。《后湖志・建置》记载,各岛“各设门垣,独立启闭,岛间无常道,需户部批文方许搭桥”,可见其分散管控的逻辑。

3.远离城区:隔绝干扰的“封闭空间”

明代玄武湖远离南京城区(距当时的南京城墙约5里),周边无民居、商铺,仅设少量驻军营地,形成“外围缓冲带”。这种选址避免了城区人流、火灾、战乱对档案库的干扰——正德年间南京城内曾发生大火,火势蔓延数十里,却因距离遥远未波及后湖;嘉靖年间倭寇侵扰东南,南京城防紧张,后湖因远离城区,未受战事影响。《后湖志・防守》称其“远隔尘嚣,外患难及”,恰是对“封闭空间”安全优势的总结。

二、安防:三重构筑的物理禁区

若说湖水是“天然屏障”,后湖黄册库的“三重物理安防”则是“人为禁区”的核心,从外围到核心层层收紧,每一处设计都针对“防闯入、防破坏、防篡改”,《后湖志》《明史》中的记载可还原这一体系:

1.外围:环湖设栅的“第一道防线”

沿玄武湖岸边,明代官府架设了高2丈的“木栅”,木栅外侧钉满“铁蒺藜”(带刺铁条),内侧挖掘宽3尺、深2尺的“壕沟”,沟内注水,形成“栅-蒺藜-壕沟”的三重外围障碍。木栅每50步设一个“哨岗”,派驻10名士兵值守,昼夜巡逻,严禁无关人员靠近湖边——《后湖志・防守》记载,“凡近湖百步内,非守军不得入,违者以‘窥探禁区’论罪,杖八十”。这种外围防线的作用,是将“禁区范围”从岛屿扩展至湖边,提前拦截试图靠近的人员。

2.中围:环岛筑墙的“第二道防线”

各岛屿周边均修筑了高3丈、厚1丈的“砖石城墙”,城墙顶部设“垛口”(士兵瞭望与射击用),每20步设一个“敌楼”,派驻士兵值守。岛屿唯一的出入口是“水门”(仅通船只),水门设“双重闸门”(内门为木质,外门为铁制),闸门钥匙由“户部主事”与“后湖守御千户”分别保管,需两人同时到场才能开启。船只进出水门时,需接受“搜检”:检查是否携带违禁物品(如笔墨、刀具),核实人员身份与凭证,确保无风险后才能放行——《明史・职官志》记载,“后湖水门启闭,必验符、核人、搜舟,缺一不可”。

3.核心:库房设防的“最后屏障”

黄册库房本身也具备安防功能:库房为“砖石结构”,屋顶覆盖“琉璃瓦”(防火),墙体厚1.5尺,窗户小而高(仅容采光,无法进入);库房大门为“铜皮包木”,配备“多闩锁”(需3把钥匙同时开启,分别由户部监生、库房管理员、守御士兵保管);库房周边设“巡逻道”,士兵每刻(约15分钟)巡逻一次,记录“巡逻簿”;库房内还放置“防火沙缸”“灭火水罐”,地面铺设“防潮地砖”,既防火灾又防潮湿,确保档案安全。《后湖志・库房》称其“固若金汤,水火难侵,人莫能近”。

三、管控:铁规禁令下的人员禁区

后湖黄册库的“禁区属性”,最终落地于对“人”的严格管控——从准入资格到登岛行为,每一步都有刚性禁令,甚至驻守人员也受重重约束,《后湖志・禁令》《明史・食货志》中的记载堪称“古代档案管控之最”:

1.准入:“三重凭证+身份核验”的严苛门槛

能进入后湖黄册库的仅三类人:一是“户部主事”(负责黄册核验与管理,每三年轮换一次),二是“监生”(协助主事整理黄册,从国子监选拔,需无家族田产纠纷者),三是“守御士兵”(负责安防,从京营中挑选,身家清白者)。即便这三类人,登岛也需“三重凭证”:一是“户部颁发的符验”(竹制凭证,刻有姓名、职务、有效期),二是“兵部出具的门照”(证明驻守身份),三是“后湖千户所的手札”(记录登岛事由)。凭证不全者,即便户部高官也不得登岛——《后湖志》记载,嘉靖年间户部侍郎因“忘带符验”,被守岛士兵拦在水门外,直至次日补来凭证才获准进入。

2.行为:“四不准”的刚性约束

登岛人员需遵守“四不准”禁令:不准携带笔墨、纸张(防止篡改或抄录黄册数据),不准随意走动(需按指定路线行进,路线由石板铺就,两侧设栅栏),不准与守岛士兵私语(防止泄露库内情况),不准在岛上停留过夜(除值守士兵外,所有人员需当日离岛)。违反禁令者,轻则“杖一百、贬官”,重则“斩立决”——《明史・刑法志》记载,宣德年间一名监生因“私带笔墨登岛,试图抄录黄册”,被当场抓获,最终“处斩于岛,悬首示众”,以儆效尤。

3.驻守:“隔绝外界”的封闭管理

守岛士兵与管理人员实行“封闭式驻守”:士兵每半年轮换一次,轮换期间不得离开岛屿,不得与家人通信;管理人员(户部主事、监生)虽可每月离岛一次,但离岛前需“搜身”,确保未携带任何黄册碎片或记录;岛上严禁设置“酒肆、茶馆”,不准士兵聚集闲聊,甚至不准饲养家禽(防止喧闹干扰)。《后湖志・值守》记载,岛上“唯闻士兵巡逻脚步声、库房启闭声,无他声”,这种封闭管理彻底切断了内外联系,避免档案信息泄露。

四、禁区逻辑:赋役根基的绝对安全

后湖黄册库的“禁区化”设计,并非单纯的“档案安全”需求,而是与明代“以黄册为核心的赋役制度”深度绑定——黄册一旦被篡改、泄露或损毁,大明王朝的赋税征收、徭役派发将彻底混乱,统治根基会随之动摇,这才是“禁区”属性的根本逻辑,《明史・食货志》可印证:

1.防篡改:守护赋役数据的真实性

黄册记录的“丁口数、田亩数”直接决定每户百姓的赋税额度与徭役天数,若被篡改(如地主买通人员减少田亩数、官员虚报丁口数),会导致国家赋税流失、徭役不均。后湖黄册库的“禁区”属性,通过“物理隔绝+人员管控”,让普通人无法接触黄册,即便官员也需在多重监督下操作,从根源上杜绝篡改可能。《明史・食货志》称,“后湖黄册,国之重器,一字不可改,改则赋役乱”,可见防篡改的重要性。

2.防泄露:维护赋役制度的稳定性

黄册数据若泄露,可能引发严重社会问题:地方豪强若知晓相邻百姓的田产数据,可能趁机兼并土地;流民若知晓某地丁口稀少,可能聚集逃役。后湖黄册库的“禁令”(不准抄录、不准私语),正是为了防止数据泄露——《后湖志・奏疏》记载,弘治年间有官员建议“抄录黄册副本供地方参考”,被户部驳回,理由是“黄册数据外泄,恐生兼并、逃役之患”,可见防泄露的必要性。

3.防损毁:保障赋役体系的延续性

黄册需“每十年一造”(大造黄册),新黄册需以旧黄册为依据,若旧黄册损毁,新黄册将无法编制,赋役制度会陷入停滞。后湖黄册库的“防水、防火、防虫”设计,以及“岛屿分散存储”,都是为了避免黄册批量损毁——即便某一岛库房失火,其他岛屿的黄册仍可保存,确保赋役体系能持续运转。《后湖志・灾异》记载,万历年间旧洲库房因雷击失火,因“岛屿分散、灭火及时”,仅烧毁少量黄册,未影响整体赋役编制,印证了防损毁设计的价值。

后湖黄册库的“禁区”属性,是明代统治者“以严苛换安全”的选择——用四面环水的隔绝、层层设防的安防、不近人情的管控,守护住了赋役制度的“数据根基”,支撑大明王朝近三百年的统治。但这种“绝对禁区”也付出了代价:黄册库的封闭性导致档案利用效率极低,除赋役编制外,几乎无法为其他政务提供参考;严苛的管控也滋生了腐败(如后期官员通过“伪造符验”倒卖黄册数据),最终让黄册库逐渐失去作用。

从玄武湖岛的砖石城墙,到今日国家档案馆的安防系统,档案安全的形式在变,但“守护核心数据、维护制度根基”的逻辑从未改变。后湖黄册库的“禁区”故事,既是明代国家治理的缩影,也警示我们:档案安全需平衡“管控与效率”——唯有在安全与实用间找到平衡,才能让档案真正成为支撑社会运转的“数据基石”。