服务热线

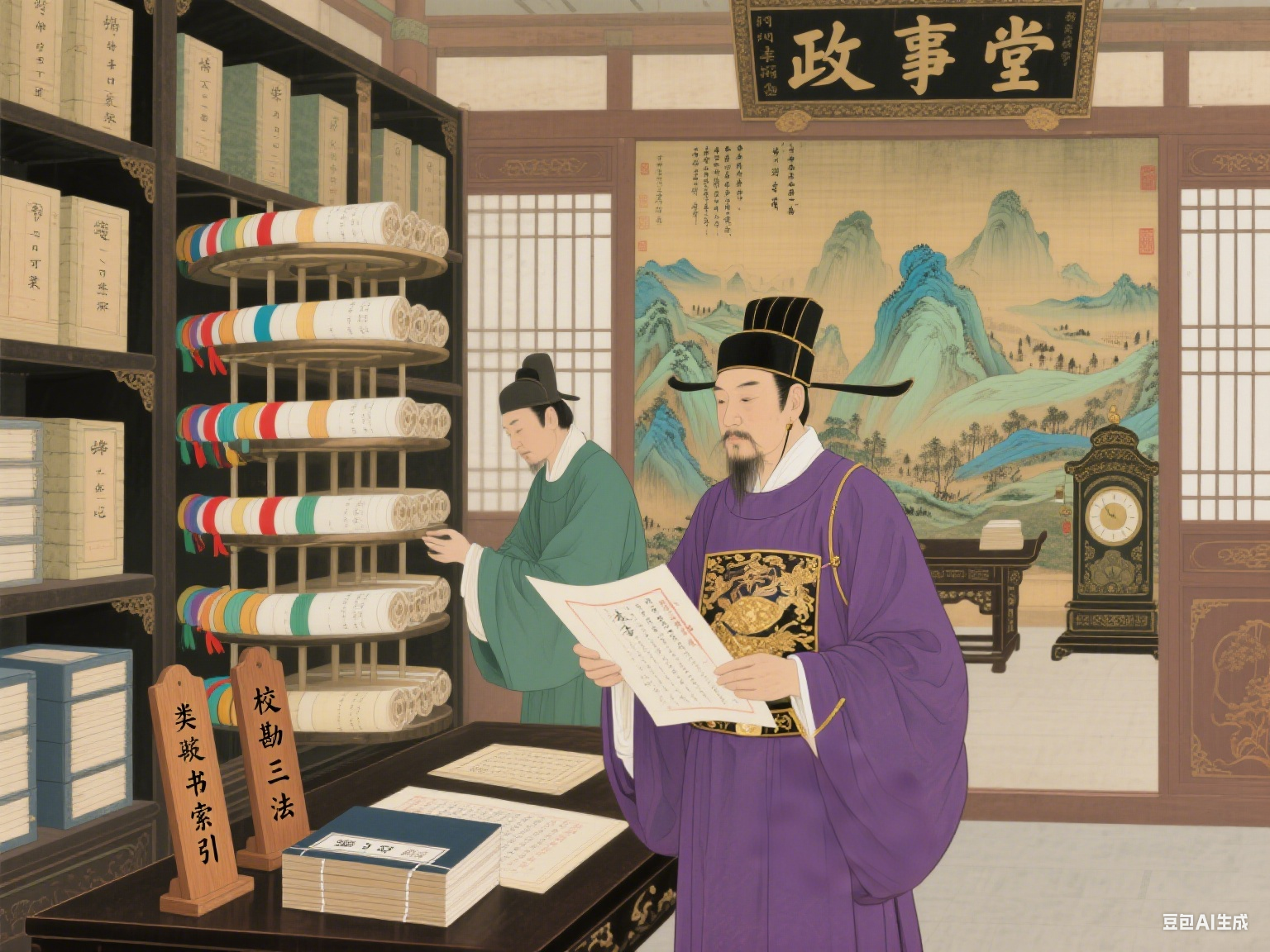

提及唐代“大案牍术”,世人多将其等同于“大量文书的管理”,却忽略其核心价值——它是中国古代首个具备“系统属性”的人事档案体系。在唐代科举制成熟、官僚体系庞大(开元年间官员超1.8万人)的背景下,单纯的文书存储已无法满足“选官、考课、监察”的需求。大案牍术通过对官员“出身、政绩、考课、奖惩”等信息的标准化采集、体系化存储与精准化调用,构建起覆盖官员“入仕-任职-升迁-致仕”全生命周期的人事管理系统。《唐六典・吏部》明确记载其职能“掌天下官吏选授、勋封、考课之政令,凡叙阶、封爵、赐勋、定禄,皆以文书(档案)为据”,可见大案牍术绝非简单的“文书保管”,而是支撑唐代官僚体系运转的“人事数据中枢”,其系统性与功能性,堪称中国最早的“人事档案系统”。

一、数据采集:标准化的“人事信息录入”

现代人事档案系统需“数据规范、要素完整”,唐代大案牍术通过“法定格式+强制上报”,实现官员人事信息的标准化采集,确保每一份档案都“要素无缺、格式统一”,这一规范在《通典・选举典》《唐会要・选部》中有详细记载:

1.入仕档案:“解状+举状”的准入数据

官员入仕时(无论科举、门荫、举荐),需提交两类核心档案,构成人事信息的“初始数据”:一是“解状”(地方或国子监出具的推荐文书),记录官员的籍贯、年龄、出身(如“科举进士”“门荫子弟”)、家庭背景(父母官职、是否世家)、品行评价,需加盖推荐机构印信;二是“举状”(举荐人或主考官出具的评价文书),对科举入仕者,记录考试成绩(如“进士及第甲科”“明经科上第”)、答卷评语;对门荫入仕者,记录祖荫资历、品德考察结果。两类文书需按吏部规定的格式书写(如籍贯需精确到“州-县-乡”,年龄需用“干支+周岁”双标注),避免信息模糊。《通典》记载,唐代“凡入仕者,解状、举状不备者,吏部不授官”,可见数据采集的强制性。

2.任职档案:“考状+功状”的履职数据

官员任职期间,每年需形成两类动态档案,补充人事信息:一是“考状”(年度考核文书),由直属上级(如州刺史考核县令、尚书丞考核郎中)按“四善二十七最”标准(“四善”为德义有闻、清慎明著等,“二十七最”为不同官职的最优业绩标准)评定等级(上上、上中、上下至下下九等),记录官员的履职表现、优缺点;二是“功状”(功绩与过失记录),若官员有特殊功绩(如平叛、治河、劝农),需详细记录事件经过、成果(如“劝农增户五百”“平叛擒贼首”);若有过失(如贪腐、失职),则记录过错事实、处理建议(如“失察赋税,建议罚俸三月”)。两类档案需经上级机构审核后,报送吏部存档,构成官员履职的“动态数据”。

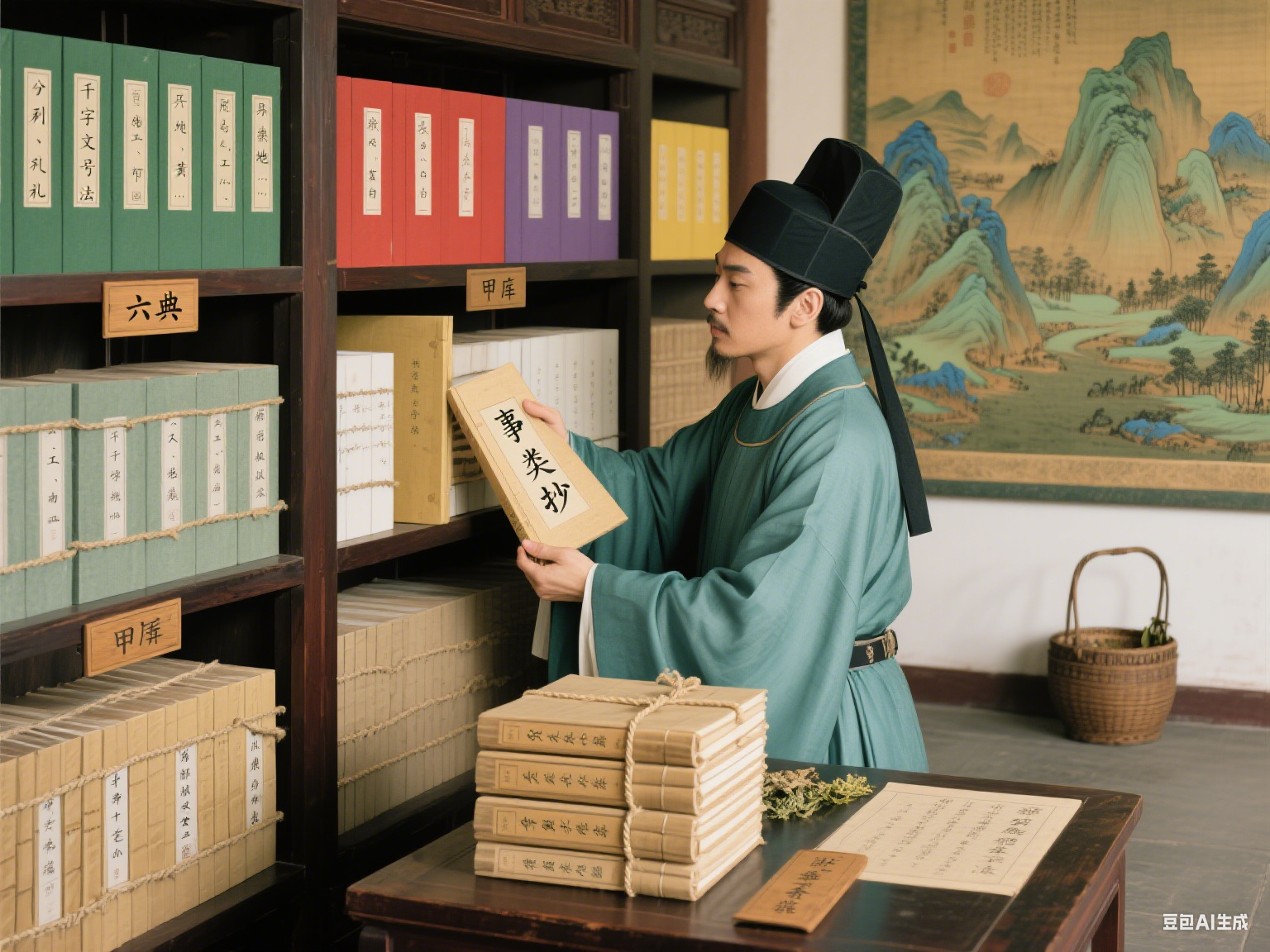

二、分类存储:体系化的“人事档案归档”

现代人事档案系统需“分类清晰、便于检索”,唐代大案牍术通过“机构分库+职级分类+时间排序”,构建起体系化的存储架构,确保人事档案“快速定位、精准调取”,这一架构在《唐六典・吏部》《新唐书・百官志》中有明确记载:

1.机构分库:“吏部甲历库+门下省甲库”的双库存储

唐代人事档案的核心存储机构为“吏部甲历库”与“门下省甲库”,形成“执行-监督”的双库制衡:吏部甲历库存储官员的入仕档案、考状、功状、任免文书,是人事档案的“主库”,由吏部郎中直接管理,负责日常调用;门下省甲库存储所有人事档案的“副本”,由门下省给事中管理,负责监督吏部档案的真实性,避免篡改——若吏部调用档案任免官员,门下省需调取副本核验,确保“正本与副本一致”。双库存储既防止单一机构篡改档案,又为档案安全提供备份,类似现代人事档案的“主副库备份”机制。

2.职级分类:“品阶+官职”的二维归档

同一库内的档案,按“品阶+官职”二维分类:先按官员品阶(从一品至九品)分为九大类,每类下按官职类别(如“三省官”“六部官”“地方官”“武官”)再细分,每类官职下又按“省-部-司”或“州-县”层级排列。例如,正五品官员的档案,先归入“正五品”大类,再按“吏部郎中”“礼部员外郎”“州司马”等官职分类存储。这种分类方式让调取时可“先定品阶、再定官职”,大幅缩小检索范围,类似现代人事档案的“职级索引”功能。

3.时间排序:“任期+年份”的时序归档

同一官职的档案,按“任期+年份”排序:官员每任新职,其档案单独成卷,卷首标注“任职起始年份-终止年份”,卷内按“年份”顺序装订考状、功状(如“开元十年考状”“开元十一年功状”)。若官员升迁或调任,新任期的档案会与旧任期档案关联存放(如在新档案卷首标注“前任职官:某州刺史,档案存某库某类”),形成官员完整的任职时序链。《唐会要》记载,吏部甲历库“每官一卷,每卷按年次,历官始末毕具”,可见时序归档的规范性。

三、动态更新:常态化的“人事信息维护”

现代人事档案系统需“动态更新、数据鲜活”,唐代大案牍术通过“年度更新+异动更新”,确保官员人事信息随履职情况实时变化,避免“数据滞后”,这一机制在《新唐书・百官志》《唐会要・考课》中有明确记载:

1.年度更新:“考课归档”的定期补充

每年年末(十二月),吏部会启动人事档案的“年度更新”:将全国官员的“考状”按“职级分类”归入对应档案卷,同时在档案卷首的“考课摘要”中,补充本年度考核等级(如“开元十五年,考中上”),形成“年度考核履历”。对考核优秀者(如“上上”“上中”),还会在档案中附加“赏状”(如“赐绢二十匹”“进阶一级”);对考核低劣者(如“下中”“下下”),附加“罚状”(如“降阶一级”“停俸一年”)。《新唐书》记载,唐代“凡考课毕,皆送甲历库归档,无归档者,次年不得迁官”,可见年度更新的强制性。

2.异动更新:“任免+奖惩”的即时补充

官员出现职务异动(升迁、贬谪、调任、致仕)或奖惩(赐勋、封爵、贬官、罢职)时,档案需“即时更新”:任免时,将“任免制书”(皇帝或吏部颁发的任职文书)归入档案,并在卷首“任职履历”中补充新职务信息;奖惩时,将“勋告”(赐勋文书)或“贬书”(贬官文书)归入档案,同时在“奖惩摘要”中记录事由与结果。例如,官员因平叛获“上柱国”勋位,吏部会将“勋告”存入其档案,并标注“开元十六年,赐勋上柱国”。这种“异动即更新”的机制,确保人事档案始终反映官员最新状态,类似现代人事档案的“实时更新”功能。

四、检索应用:精准化的“人事数据调用”

现代人事档案系统的核心是“数据复用、支撑决策”,唐代大案牍术通过“多维度检索+场景化应用”,将人事档案转化为“选官、考课、监察”的决策依据,这一应用逻辑在《唐六典》《通典》中有大量实例:

1.选官检索:“品阶+政绩”的精准匹配

吏部选拔官员时,通过“品阶+政绩”双维度检索档案:若需选拔“正四品州刺史”,先在甲历库定位“正四品-地方官-州刺史”分类,再筛选档案中考状等级为“中上及以上”、功状有“治民、劝农、平叛”等功绩的官员,形成“候选名单”;同时调取门下省甲库副本核验,确保档案真实,避免“带病提拔”。《通典》记载,唐代“凡选官,必先检甲历,察其政绩、资历,无档案或档案不佳者,不预选”,可见检索应用的核心地位。

2.考课核验:“历史数据+当前表现”的综合评估

年度考课时,上级官员需调取官员过往3-5年的档案,比对历史考状与当前表现:若官员往年考状多为“中中”,今年突然为“上上”,需核查功状是否有实据;若往年有“贪腐过失”记录,今年需重点考察是否整改。《唐会要》记载,唐玄宗时期,吏部曾因“某县令往年考状有‘治民无方’,今年考状为‘清慎明著’,无实据功状”,驳回其考核等级,要求重新核查,可见档案检索对考课公平性的保障。

3.监察追责:“档案凭证+事实核查”的问责依据

监察机构(如御史台)弹劾官员时,需以人事档案为核心凭证:若弹劾官员“虚报政绩”,需调取档案中的功状,比对实际成果(如“称劝农增户五百,查地方户籍档案仅增百户”);若弹劾官员“隐瞒过失”,需调取档案中的考状与奖惩记录,核查是否有未归档的过失。《新唐书・酷吏传》记载,御史台弹劾酷吏周兴“滥用酷刑”,即调取其任职档案中的“功状”,发现多有“滥杀无辜”记录却未归档,最终周兴被定罪,可见档案检索在监察中的关键作用。

唐代大案牍术的“系统属性”,本质是唐代官僚体系对“人事管理精细化”的必然需求——它不再将官员档案视为孤立的文书,而是通过“标准化采集、体系化存储、动态化更新、精准化应用”,构建起可循环、可复用的人事数据系统。这种系统思维,远超同期世界其他文明的人事管理水平,为后世人事档案制度奠定了范式:宋代的“架阁库人事档案”、明代的“吏部黄册”、清代的“官员履历档”,均延续了唐代“全生命周期管理”的核心逻辑。

从唐代甲历库的“品阶分类”,到现代人事档案系统的“数字化索引”,载体与技术在变,但“以档案为依据、以系统为支撑”的人事管理逻辑从未改变。唐代大案牍术留给我们的,不仅是一段制度史,更是一种管理智慧:人事管理的核心,在于对“人”的信息进行系统梳理与科学应用——唯有让人事数据“可查、可验、可用”,才能构建起高效、公平的官僚体系,这一智慧至今仍具现实意义。